信州信濃町古間の「手打ち鎌 3点セット(草取手かんな、草刈り鎌150㎜、草刈り薄鎌195㎜)」450年の歴史を有する伝統工芸品【長野県信濃町ふるさと納税】

信州北部の信濃町で、約450年間変わらず丹精込めて鍛え上げた信州打ち刃物です。 入念な仕上げによる切れ味と使い心地、伝統工芸品としての美しさを感じてみてください。 本返礼品は、地面の雑草を根ごと削り取れる「草取手かんな」、草を根本から刈り取れる「草刈り鎌150㎜」、広範囲を刈るのに便利な「草刈り薄鎌195㎜」の三点セットです。

信州打刃物の歴史

信州打刃物の歴史

信州打刃物の起源は、約450年前にさかのぼります。

川中島合戦の時代に、武具や刀剣の修理のために鍛冶職人が移住してきました。

里人は彼らから技術を学び、農具や山林用具の製造に活かしました。

江戸時代末期に鎌の改良が進み、現在の信州鎌の原型が出来上がりました。

幕末から明治にかけて、全国に流通するようになります。

昭和53年3月に「伝統的工芸品」に指定されました。

現在は農具や山林用具だけでなく、包丁など刃物全般の製造も手がけています。

道具としての使い勝手の魅力

道具としての使い勝手の魅力

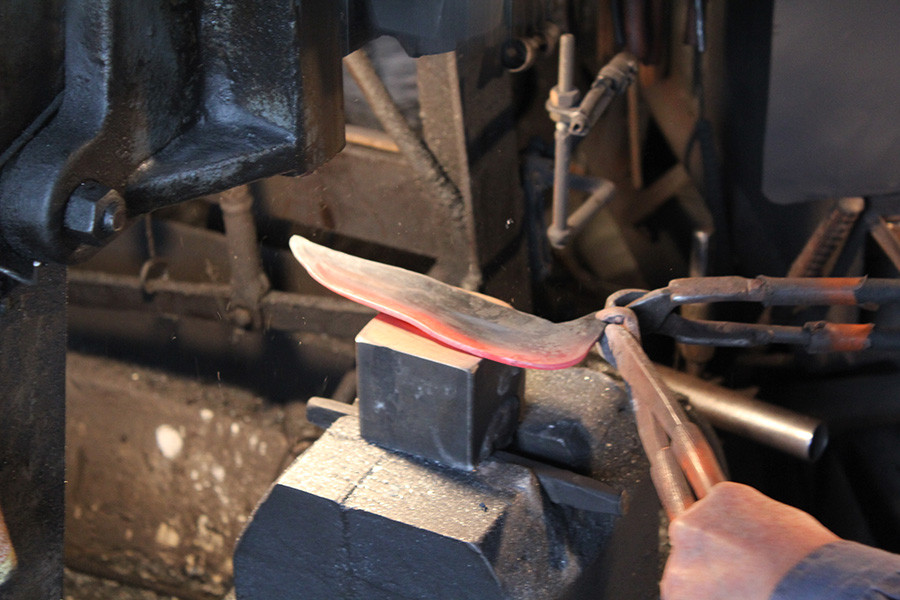

強じん:良質な鋼を伝統の技術で鍛えています。均一な焼入れと焼き戻しにより、適度な硬さと粘りがあります。

長く頼れる一本です。

永切れ:刃幅が広く、鋼を一様に接合しているため、よい切れ味が長く続きます。

見た目も美しく、砥石でのお手入れも簡単です。

使いよさ:鎌には、根元からきれいに刈れ、刈り払った草が手元へ寄ってくるような施しをしています。

柄に差し込む部分を反らせ、峯を厚く重みを付け、「しのぎ」を入れる工夫は、江戸時代末期から続いてきたものです。

地面の雑草を根ごと削り取れる「草取手かんな」

地面を削るように、土に直接刃をあてて使います。

根深くしぶとい雑草を、根こそぎ取ることができます。

草を根本から刈り取れる「草刈り鎌」

初心者でも扱いやすいサイズの鎌です。

比較的刃が厚いので、少し硬い茎や小枝なども扱えます。

広範囲を刈るのに便利な「草刈り薄鎌」

薄く鋭い歯により、さらさらと効率的に草刈りができます。

衝撃には強くないですので、硬い枝などへの使用は注意が必要です。

どちらの鎌も、なるべく根本ぎりぎりを狙って刈ります。