延寿柿

もともと西美濃一帯は柿の産地で、岐阜県原産の渋柿では最高品質といわれていました。 遠く平安時代の昔より、その極上の甘さから「干柿一個に米一升」と言うように 破格の扱いで年貢の代わりに納められていました。 その為この柿は誇りをもって朝廷に献上したところから、 昇殿を許された殿上人(堂上)の名をかぶせて「堂上蜂屋柿」と呼ぶようになりました。 堂上蜂屋柿を使用し、白餡(手亡豆)を加えた練り羊羹を柿のかたちに成形し、 表面を軽く乾燥させた、愛らしい柿菓子です。 その名も縁起のいい「延寿柿」と名付けました。 通常の柿羊羹とは、一味違う口当たりと味わいをお楽しみ下さい。 発送:槌谷

もともと西美濃一帯は柿の産地で、岐阜県原産の渋柿では最高品質といわれていました。

遠く平安時代の昔より、その極上の甘さから「干柿一個に米一升」と言うように

破格の扱いで年貢の代わりに納められていました。

その為この柿は誇りをもって朝廷に献上したところから、

昇殿を許された殿上人(堂上)の名をかぶせて「堂上蜂屋柿」と呼ぶようになりました。

堂上蜂屋柿を使用し、白餡(手亡豆)を加えた練り羊羹を柿のかたちに成形し、

表面を軽く乾燥させた、愛らしい柿菓子です。

その名も縁起のいい「延寿柿」と名付けました。

通常の柿羊羹とは、一味違う口当たりと味わいをお楽しみ下さい。

【検索】延寿柿 干し柿 堂上蜂屋柿 大垣市

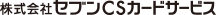

御菓子つちや

御菓子つちや

槌谷は、今から260年前、創業宝暦五年(1755年)薩摩義士による宝暦治水工事が完成した翌年に、

大垣藩十万石のご城下で、園助という人が「柏屋光章」という屋号で店を開いたのが始まりです。

柿羊羹を中心とした柿を使った御菓子や、季節の御菓子を製造、販売し続けて参りました。

地域の方はもちろん、全国のお客様へ、御菓子を通じて笑顔をお届けいたします。

天保9年(1838年) 柿羊羹を発売

中でも「堂上蜂屋柿」(どうじょうはちやがき)の干し柿は、

1個で、米1升に換算されるほどでした。

お砂糖の無かった時代にその自然の甘さは他に比べようもない美味しさだったのでしょう。

4代目右助(うすけ)が、この「堂上蜂屋柿」を使って「柿羊羹」を製造しました。

明治29年(1896年) 竹容器詰柿羊羹を発売

柿と竹は相性が良く、竹藪の中に柿を植えると良く生るという話にヒントを得て、竹筒に流し込んで作ったが、お客様から取り出しにくいと言われ、試案していたある日、柿羊羹を落としたところ竹が二つに割れて柿羊羹が飛び出し、それが、ヒントとなり苦心の末、現在の半割れ竹筒、独特の柿羊羹が誕生しました。

柿羊羹のお求めはこちら

柿羊羹のお求めはこちら

-

柿羊羹 330g×2本セット

御菓子つちやの技術の粋を集めた代表銘菓です。\\n\\n柿羊羹は四代目右助が天保九年(1838年)に、\\n岐阜県名産の品種「堂上蜂屋柿」から作られた自家製干柿の濃密な甘味に注目して、\\nこれを羊羹の材料として利用する事に成功して創製しました。\\n\\n柿羊羹の製法ですが、まず11月頃、自家農園で栽培した\\nきれいに色づいた柿を収穫し、皮をひとつひとつ剥ぎ、天日干しします。\\n十日ほどして刷毛でみがいてやると、干柿特有の甘さの成分である果糖の白い粉が表面に出てきます。\\n\\nこうして出来た干柿の種を抜き、擂り潰してジャム状にし、\\n砂糖と寒天を煮詰めたものを混ぜ合わせ、竹の器(孟宗竹)に流し込み仕上げます。\\n原料に干柿を使うのは、甘味が濃く、繊維が少ないからです。\\n甘柿ではどんなに甘い品種でも、水っぽくて、トロリとした甘味が出ず、\\nそれでは羊羹にならないため干柿を使い仕上げております。\\n\\n竹の容器が使われるようになったのは、五代目祐斎の代の明治二十九年(1896年)からであり、\\n親友で竹の研究家であった坪井伊助翁が\\n「竹と柿は相性が良いから柿を植えると、竹も育ち、柿も甘味を増す、一挙両得だよ」\\nのアドバイスを得て、柿羊羹独自の竹の容器を考案しました。\\n\\nしかし、最初は竹筒に柿羊羹を流し込み、竹に彫刻をほどこしたり、\\n漆塗り蒔絵にして中味を食べた後に、一輪挿しと再生利用できる凝ったものをつくっていましたが、\\n筒は中身が取り出しにくく、結局お茶受けに出されたお客の一人が、\\n箸でつついても中味が出ぬことに腹を立て「出て来ぬ羊羹が何になる!」と\\n石に投げつけたところ、真っ二つに割れ、それで今の半割竹の容器が出来たと言われています。\\n\\n発送:槌谷

容量:330g×2本

申込:通年

配送:発送までに1か月~2か月頂きます