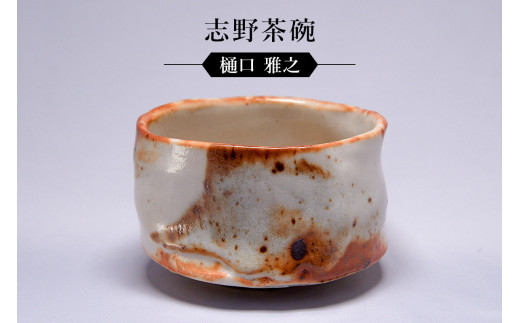

志野茶碗 作者:樋口 雅之 / 美濃桃山陶 陶芸 陶器 伝統工芸 焼物

作者:樋口 雅之 サイズ:13.2cm×8.6cm(径×高さ) 樋口雅之さんは、備前焼の陶芸家山本陶秀に師事した後、独立。 主に、志野、瀬戸黒を中心に作陶しています。 受け継がれてきた価値観や生活環境が変わる中、「美濃桃山陶の本質とは」をテーマに作陶しています。 陶芸に限らず時代を生きてきた名品に影響を受け、樋口さん自身が全身で受け取った感覚や知らず知らずの内に積もり重なっていった想い、さらには電撃的な閃きのようなものなど、樋口さんの手を通して作品に反映しています。 1967年 岐阜県多治見市生まれ 1990年 名古屋芸術大学彫刻科卒 備前焼人間国宝 山本陶秀氏に内弟子 1999年 日本伝統工芸展 入選 2012年 岐阜県現代陶芸美術館ミノセラミックス・ナウ2012出品 2016年 美濃焼ミュージアムいましの展出品 【地場産品基準】 号

370,000円以上の寄附でもらえる

- 容量

美濃桃山陶の聖地・可児

美濃桃山陶の聖地・可児

”美濃桃山陶”とは?

その時代に可児をはじめとする東濃地方で焼かれた陶器が、”美濃桃山陶”です。

美濃桃山陶には、大きく「黄瀬戸」「瀬戸黒」「志野」「織部」といった種類の焼きものがあります。

美濃桃山陶の中でも、16世紀末に生まれた「志野」は、日本で初めて白い釉の下に筆で絵や文様を描いた焼き物です。

装飾性が豊かで、半透明な釉に浮かぶ斬新な鉄絵の面白さは、茶人を虜にし、隆盛を極めました。

国宝や重要文化財に指定されている名品も多く、まさに美濃桃山陶を代表する焼きものといえます。

美濃桃山陶の産地

「黄瀬戸」や「瀬戸黒」と呼ぶ名称にその名残があります。

美濃桃山陶の本当の産地がわかったのは、昭和5年(1930)、荒川豊蔵が可児市久々利大萱の牟田洞で、筍の描かれた「志野」の陶片を偶然に発見したことによります。

牟田洞古窯では、国宝の志野茶碗 「銘 卯花墻」(三井記念美術館所蔵)が焼かれたといわれています。

現在、荒川豊蔵邸の敷地は「荒川豊蔵資料館」となり、豊蔵の作品や収集品を紹介しています。また、敷地内の居宅や陶房も公開しています。

そして現在ー

20名ほどの陶芸家が可児市を拠点に作陶に励み、安土桃山時代からの伝統技術の継承、発展を担っています。

掲載内容について、調査日により古い情報の場合もあります。詳細は各自治体のホームページをご覧ください。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。