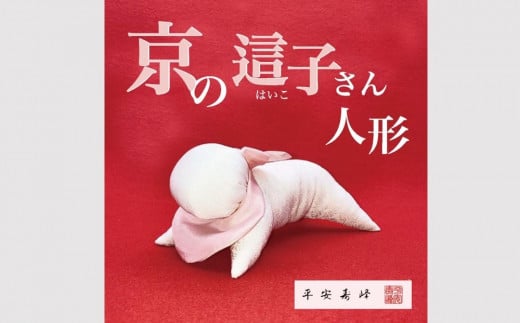

【京人形】京の這子さん(きょうのはいこさん)

這子は白絹(羽二重や一越ちりめんなど)の四隅を縫い合わせて手足を作り、綿を詰めて頭を差し込んだ布製の人形です。うつぶせにすると乳幼児が這い這いする姿に似ていることからこの名前がつきました。 平安時代から存在した「安産」と「健育」の願いを込められた「縫いぐるみ」の元祖です。お子様への「想い」を「カタチ」にする「這子」を身近に置いてみませんか。

お雛さんのルーツ 〜這子〜

お雛さんのルーツ 〜這子〜

「お雛さん」のルーツを探っていくと「這子(ほうこ)」に行き当たります。平安時代の「源氏物語」の第19帖「薄雲」の中に「這子」と対に見られている「天児(あまがつ)」が見られます。「天児」とは、木でできたT字の体と丸い頭に着物を着せた人形です。その意味や使われ方は、後述しております這子と同じでありました。このことからも、おそらくこの時代には既に「這子」も存在していたと思います。また出産準備の必要な道具や調度品を記した文献には「あまがつ一ツ、ほふこ(=這子)の事なり、大さ二ツ三ツの子ほどにあるべし」とあるように相当大きな人形も用意されていたことが伺えます。

その昔、医療がまだ発達していなかった時代、生まれる前に命を落としたり、生まれてからも無事に成長することなく亡くなってしまう子どもが多くいました。遠く縄文時代には、すでに安産や子孫繁栄の祈りを込めた人形の「土偶」が数多く作られていることから、母子共に無事な出産や子どもの健やかな成長は、時代に関係なく家族の切実な願いだったのです。

そのような中で生まれたのが『這子』であります。「這子」は、安産と健育、母と子の両方を思う気持ちから生まれた人形でした。めでたく懐妊した女性に「這子」を贈り、生まれるまで枕元に置かれていました。 子どもが生まれた後には赤ちゃんを見守る人形として傍に置かれました。

這子(はいこ)とは

這子(はいこ)とは

這子は白絹(羽二重や一越ちりめんなど)の四隅を縫い合わせて手足を作り、綿を詰めて頭を差し込んだ布製の人形です。うつぶせにすると乳幼児が這い這いする姿に似ていることからこの名前がつきました。平安朝以来、上流階級では「上巳の祓」に贈られた人形で乳幼児の守りとしてこれを枕元に飾り、祓いの後の神聖なものとして翌年にも用いられるようになり、幼子が3歳になるまで身に添えて持たせるなど病気や災厄が大切なわが子にとりつかないよう祓いの形代(かたしろ)としました。感触が柔らかいため、次第に手遊び人形として子どもたちに親しまれるようになります。いわゆる「縫いぐるみ」の元祖です。やがて民間にも復旧し、飛騨高山の猿ぼぼや、庚申信仰と結びついて生まれた手足を括った姿の「括り猿」にその名残をみる程度となっております。現代も身近に置いて愛情を注ぐ縫いぐるみのルーツが、日本では自分の災厄を祓い、身を守ってくれる形代でありました。この人形も江戸時代の中頃にはその役割が「雛人形」に替わることとなり次第に消えていきました。現在では飛騨高山の「猿ぼぼ」や祇園の「くくり猿」にその名残を見る程度となっています。

六孫王神社と京都産業大学とのコラボレーション

六孫王神社と京都産業大学とのコラボレーション

京都・室町の白生地問屋「伊と幸」の素材を使用

-

【伊と幸】《白生地の老舗が贈る》絹のフォーマルサブバッグ(墨黒)

結婚式・パーティ・入学式や保護者説明会等のフォーマルシーンから、ちょっとしたお出かけなどの普段使いまで、大人エレガントにお使いいただける上品な正絹のサブバッグです。\\n\\n【関連ワード】\\nお祝い 内祝 内祝い お祝い返し 誕生日 ギフト プレゼント 贈答用 贈答 贈り物 退院 母の日 父の日 クリスマス バレンタインデー ホワイトデー ご当地

容量:【素材】\\n〈本体〉\\n表地:絹100%\\n金通し生地・裏地:ナイロン\\n\\n〈房〉\\nポリエステル\\n\\n【サイズ】\\n本体:約35cm×約26cm×マチ6cm\\n持ち手:15cm \\n重さ:120g

配送:注文確認後30日以内に発送

【伊と幸】《白生地の老舗が贈る》透扇子

昭和6年(1931)創業、京都室町の白生地メーカーならでは! 絹扇面の上質な扇子です。\\n絹織物なのに透けることから「透扇子(とうせんす)」と名付けています。\\n\\n着物の上に羽織る薄物のコートを、塵除け(ちりよけ)と呼びますが、\\nこの透ける刺繍生地を扇面に貼り込み、贅沢な「絹の美」が楽しめる扇子にしています。\\n\\n見た目も涼やかで手元が美しく見え、扇ぐ度に、しっかり涼風が起き、十分に涼を取ることができます。\\n扇子は、日本の夏の必須アイテムです。\\n軽量コンパクトなので、お土産として海外の方にも好評です。\\n\\n和装の方はもちろん、お洋服でもお使い頂けるよう、モダンな仕上がりになっています。\\n優しいパステル3色と、喪の時にも使えるブラックフォーマルの黒色、合わせて4色をご用意しました。\\n刺繍柄にも和紋様の物語が込められています。夏の風情と重ねながら、お好みの品をお選び下さい。\\n全種とも、和風紙箱(白色)入りです。\\n\\n◆渦巻(うずまき)/瓶覗色(かめのぞきいろ)\\n 渦を巻いて流れる水の様子を紋様化し、淡いブルーに染めました。\\n◆正倉院葡萄唐草(しょうそういんぶどうからくさ)/白藤色(しらふじいろ)\\n 正倉院の宝物にも見られる、生命力と実りを表す紋様を、淡いパープルに染めました。\\n◆撫子(なでしこ)/薄桜色(うすざくらいろ)\\n 清楚な日本女性らしさを表現する撫子紋様を、淡いピンクに染めました。\\n◆撫子(なでしこ)/黒色(くろいろ)\\n 喪にも使える撫子紋様を、ブラックフォーマル対応の黒に染めました。\\n\\n着物の染めと同様に京都市内の引き染め工房で、刷毛による手染めで4色ご用意しています。染めることで、絹の刺繍糸で表現した和柄が浮き上がって見えます。\\n本竹製の扇骨に、京都市内の職人の手で貼り込み、扇子に組んでいます。\\n着物に触れる機会が減少した現代で、その存在を身近に感じてもらいたいとの思いから開発しました。

容量:【素材】\\n扇子本体:扇面 正絹・扇骨 竹\\n袋:表地 正絹・裏地 ナイロンチュール\\n\\n【重さ・サイズ等】\\n扇子本体の重さ:約30g\\nセット箱入り:約100g\\n閉じたサイズ(幅):2.5cm\\n開いたサイズ(幅):38cm\\n長さ:約21cm(7寸サイズ)\\n扇骨数:20間

配送:注文確認後30日以内に発送

沙雅の人形

私たちの沙雅の人形は、京都市内の西北、名所旧跡が多くある「嵯峨嵐山」の近くにあり、1972年に創業した京人形製造工房です。「平安寿峰(へいあんじゅほう)」という作名で雛人形や五月人形をお作りし、全国の百貨店や人形専門店でお取り扱い頂いております。また「伊勢神宮」「出雲大社」「北野天満宮」「大徳寺」などにもお雛様や五月人形をお納めさせて頂いております。わたしたちの工房は寿峰を含めて7名の小さな工房です。現在、21歳から80歳までと本当に幅広い年齢のメンバーは、寿峰以外はすべて「女性」の従業員です。そのような小粒な工房でしか産みだせない「人形」、心のこもった「人形」、京都の歴史と感性に裏付けられた「人形」を送り出すことを心掛けております。企業理念である「ヒトの幸せ、モノで笑顔、コトを世界へ」を旗印に、女性ならではのきめ細やかさで丁寧にお作りしたお人形とともに皆さまの元へ「幸せと笑顔」も一緒にお届けしております。