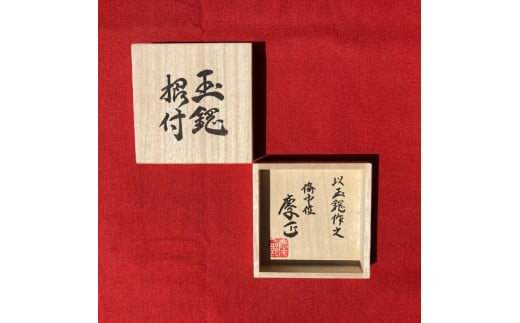

【冨岡慶正】刀鍛冶が作る玉鋼根付(小)(桐箱付き)018-009

古代製鉄文化の史跡「鬼ノ城」の麓で日本刀製作をしている刀匠冨岡慶正の作る玉鋼製の根付です。 鍛えた鐵をプレートに加工し、気軽に持ち歩ける根付にしました。 ストラップの赤は魔よけの色。鍛えた鐵と相まって破邪の祈りを込めています。 精錬された鐵のお守り、ネームプレートとしておすすめ致します。 希望する文字(1文字)を刻むことができます。(片面のみ) ※ご希望の文字の確認のため後日提供事業者よりご連絡させていただきます 。 [提供:慶正鍛刀場(総社市黒尾)]

18,000円以上の寄附でもらえる

- 容量

- 日本刀と同じ製法の鋼を使用した根付。(小)(ストラップ赤、桐箱付き) 自分の好きな言葉「1文字」を入れることができる。 【サイズ】幅20mm 高さ20mm 厚み2mm

【冨岡慶正】現代刀職展にて特賞・新人賞を受賞

【冨岡慶正】現代刀職展にて特賞・新人賞を受賞

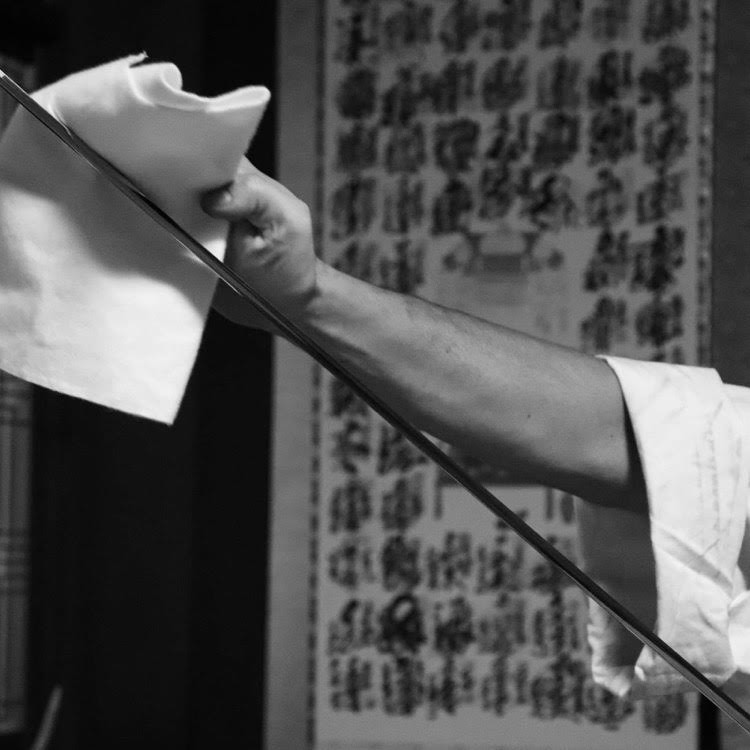

憧れだった刀鍛冶になるため、宮崎県の松葉國正さんに弟子入りし、4年間修業をして、夢をかなえた。

手にすると元気になる、生きる力が湧いてくるような力強い作品を作るため、楽しく作品づくりを行っている。

~刀鍛冶になるまで~

Q.最初から刀鍛冶ではなく、卒業後はIT系の会社で9年デザインの仕事をされていたそうですが、なぜデザイナーから刀鍛冶になったのでしょうか。

子供のころからものづくりが好きで、刀にも憧れがありました。大学卒業後の進路もデザイナーか、刀鍛冶か、教員かで悩みましたが、刀鍛冶の先生から「刀鍛冶は10年ぐらい経たないと一人前になれるかも分からない」と言われ、まずはデザイナーでいこうと、IT系の会社に就職しました。

最初は制作側だったのでやりがいがありましたが、後輩が増えるにつれて管理の仕事が多くなり自分の手で作っている感覚が薄くなっていき「このままでいいのか」と思うようになりました。そして30歳で思いあたり、師匠を探し、宮崎県で出会った師匠とフィーリングがあって受け入れていただいたため、そこから修行を始めました。

Q.刀鍛冶の修行ではどのようなことをされたのでしょうか。

1~2年めは雑用をしつつ、師匠の所作を真似しながら学びます。「先生がどういう手順でしているか」「道具の位置は?」「何を気にしているのか」目に映る情報から意図を読み取り、自分のものにできないと刀鍛冶にはなれません。

効率性という点で、刀づくりとデザインは近いものがあると思います。どのような刀を作るか、作るためにどのような工程があるか、どのような材料が良いか、柔らかい鉄か固い鉄か。鉄の組織は目で見えないので、あらかじめ考えておかないと刀は折れて失敗します。

~刀には人の見てきた景色が現れる~

Q.刀づくりのインスピレーションはどこから生まれるのでしょうか。

倣うだけでは美しいものはできず、同じものはできません。何らかの形で手の癖か感覚かが刀に反映されていきます。それは日々何を見ているか、刺激を受けているかがちょこっとずつ入っていくということなのかなと思います。

例えば刃文です。刃文にもリズムがあって、単調だとつまらない。そこに山の稜線のリズムを取り入れてみると、自然のリズムだから刃文が気持ちの良いものになるんです。岡山県は山の形が刃文にでているものが多いですし、波や海を刀身に描く人もいますね。

昔から日本では時間と手間暇をかけて滲み出る素材の美しさを楽しむ感覚があり、それが文化として残っています。岡山では刀剣文化が残っており資料も実物もあります。自分たちの土地の文化の一つという意識があることで、刀剣を見よう、買おう、私たち刀鍛冶を応援しようと思ってくれる人がいる。だからこそ自分が美しいとするものを刀剣に残すことができ、文化として継承していくことができるのだと思います。

掲載内容について、調査日により古い情報の場合もあります。詳細は各自治体のホームページをご覧ください。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。