さんごの吉良:珊瑚の丸玉イヤリング1

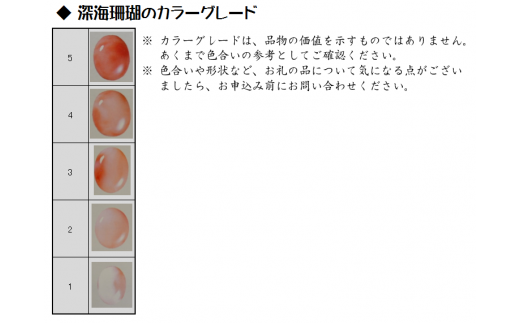

深海珊瑚の美しいカラーで仕上げたイヤリングです。どなたでも使いやすい品です。天然物ですので白フやヒが入っていることが多くあります。さんごは厄除け・長寿のお守り、また3月の誕生石として知られています。赤ちゃんの健康と成長を祈るお守り、娘さんの19歳の厄除け・お守り、成人のお祝い、結婚35周年の珊瑚婚のお祝いの品、還暦のお祝いの品としておすすめです。一つとして同じものはない天然の宝石『珊瑚』、自分だけの特別なさんごを見つけてください。 関連キーワード: アクセサリー 珊瑚 イヤリング 天然石 ジュエリー 厄除け お守り 長寿 誕生石 3月 赤ちゃん 成長祈願 19歳 成人祝い 結婚記念日 35周年 珊瑚婚 還暦祝い プレゼント ギフト 女性 深海 宝石 一点物 土佐 高知県 宿毛市 みかん かつお 丸玉 7mm 真鍮 ネジバネ式

創業明治17年(1884年)土佐珊瑚を全国に広めた老舗

創業明治17年(1884年)土佐珊瑚を全国に広めた老舗

写真は明治から戦後にかけて作られた、吉良商店の職人による手彫りの帯締め飾りです。

細部にまで彫りが施されたデザインは、当時の日本文化がわかる貴重な作品となっています。

昭和3年大阪毎日新聞記事と骨董市から戻った昭和初期と思われるかんざし

戦前の宿毛は日本海軍の軍港だったこともあり、町には多くの軍人さんが訪れサンゴ店が軒を並べた商店街は大変な賑わいだったといいます。

昭和3年には、久邇宮朝融王(くにのみや あさあきらおう)殿下が吉良商店にお立ち寄りお買い上げなられた様子が大阪毎日新聞に掲載されたこともきっかけとなり『宿毛』『吉良商店』『土佐珊瑚』は知られることとなりました。

繊細なデザインと加工技術が海軍将校達の目に留まり、吉良商店の珊瑚が高く評価されたといいます。

その後、昭和30年代頃からの観光ブーム到来により土佐珊瑚は全国へと広まりました。宿毛にも多くの加工場や職人達が集まり活気にあふれていたと四代目店主・祥夫(よしお)さんは振り返ります。

昭和40年発行の日本の産業観光誌には、

「歴代の努力は地方産業でありながら珊瑚によって「宿毛」の名を全国に知らしめた功績は大いなるもの」

と褒め称えられ『土佐珊瑚の老舗』と紹介されています。

母から子へ…そして孫へと注がれる愛情

母から子へ…そして孫へと注がれる愛情

3歳頃まで身につけるブレスレット。天然素材だからなめても安心!

一大産業へと発展した珊瑚。地元では高価な宝石でありながらも身近なお守りとして親しまれていたようです。

高知・宿毛では赤ちゃんが生まれると、魔除けや健やかな成長を願って珊瑚のブレスレットを贈る風習がありました。珊瑚は熱に触れるとツヤがなくなることから、子供の体調不良を教えてくれるといわれています。体温計が無かった時代のおばあちゃんの知恵から生まれたのでしょうか。

奥さまの和子さんも赤ちゃんの時につけていたそうです。もちろんご自身のお子さんやお孫さんにも贈られたそうです(写真右上お孫さん、右下娘さん)

母から子へ、祖母から孫へ…家族愛あふれる素敵な風習は、珊瑚が宿毛の生活に欠かせない大切なものだったことを物語っています。

珊瑚をこよなく愛するご夫婦の想い

珊瑚をこよなく愛するご夫婦の想い

珊瑚をこよなく愛する高橋祥夫(よしお)さんと奥さまの和子(かずこ)さん。

世界中から愛されている貴重で希少な血赤珊瑚。

「彫刻物や無地物など、ずっと見ていられるほど珊瑚が大好きなんです。磨きあげたときの輝きには今でも魅了されます」珊瑚の魅力に取り憑かれていると、笑顔で話すご夫婦の珊瑚愛は尽きることがありません。

創業明治17年(1884年)初代吉良栄次さんが掲げたのれんは、二代目吉良頼松さん芳野さんご夫婦、三代目高橋衛さん蓮さんご夫婦と受け継がれ、現在は四代目となる高橋祥夫さん和子さんご夫婦がお店を守り続けています。

「先代より、多くの方々に吉良の珊瑚をご愛用していただいています。ひとつひとつ珊瑚の表情を見ながら、心を込めて作っています。お気に入りの珊瑚に出会えたら、ぜひお手に取ってください。ご愛用いただけたらこれほど嬉しいことはありません」

「珊瑚は自然から生まれた宝石。炭酸カルシウムでできています。汗やお化粧がつくことで珊瑚にツヤがなくなる場合がありますが、仕上げ直しでもと通りに美しくなります。磨きや糸替えが必要な際は、お気軽にご連絡ください」

「ひとつとして同じ色や形のない天然の美を持つ珊瑚。大切な方への贈り物やあなただけの珊瑚を見つけて大切にしていただけたらと思います」

編集後記&宿毛市ふるさと納税担当者からひと言

編集後記&宿毛市ふるさと納税担当者からひと言

現在の吉良商店のしおりにこんな歌が載っていました。

「お月さん もも色 誰がゆうた あまんゆうた あまの口 つんじゃれ」

安政の頃、沖の島、月灘、足摺岬にかけてサンゴが採集されるようになり、このさんごの場所を人々に知らせまいと土佐藩が厳しく取り締まったことを揶揄した童謡だそうです。(あまん=海女が)

※安政時代は1854~1860年。

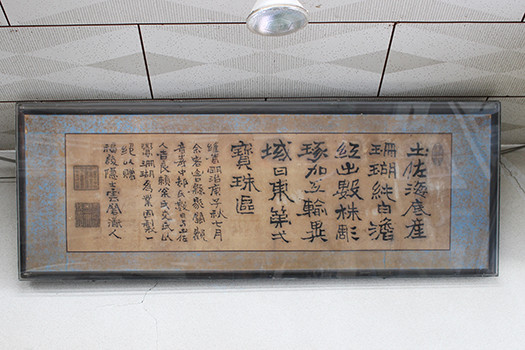

明治33年(1900年)吉良の技術力を褒め称えられ中国人から贈られた書。

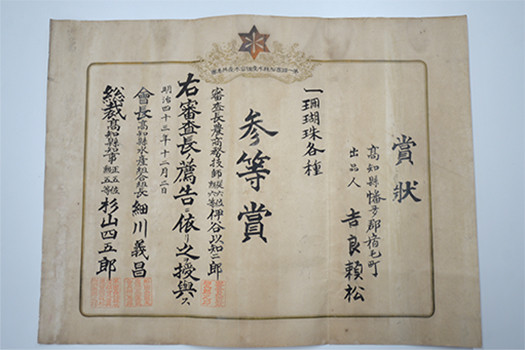

明治43年に高知県で開催された珊瑚の品評会で賞を獲得。

吉良商店が加工業を本格的に始めたのが明治17年。

さすがに江戸時代の吉良商店を語る資料はなく、童謡が歌われていた頃を知ることは出来ませんでしたが、今に続く宿毛珊瑚の歴史は、吉良商店から始まったことを多くの貴重な資料から知ることができました。

また賞状からは吉良の職人の腕を認められた証であると同時に、珊瑚産業の中心地高知県として県内の珊瑚加工技術を奨励していたことが分かります。現在でも全国の珊瑚業者や職人の約8割は高知にあるそうです。

金魚の内緒話。祥夫さんの遊び心ある作品。

先代達の意思を引き継いだ四代目店主の祥夫さんは、幼い頃から珊瑚とともに育ち、自らも職人達の傍ら独学で彫りの技術を習得したそうです。百貨店で開かれる物産展に出店した時には、その腕を活かして実演販売をするなど、全国に向けて宿毛の珊瑚の魅力を伝えることに尽力してきたそうです。

ふるさと納税に出店するきっかけも、やはり地元珊瑚業界へ貢献したいという気持ちからでした。

「宿毛といえば珊瑚。と言われた時代が確かにあったことだけは間違いない。今は珊瑚といえば沖縄やハワイのイメージと若い子は答える。珊瑚は高知の名産品ということを、ふるさと納税を通じて知ってもらいたい」

祥夫さんの珊瑚に対する想いは、今日まで一緒にのれんを守ってきた奥さま和子さんも同じ気持ちです。

おふたりの想いが、ひとりでも多くの方に届くことを心から願っています。