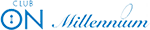

B反【本場久米島紬】着尺反物 トリジン玉ミズ3玉[2181] 反物 着物 帯 紬 和物 訳あり 伝統工芸 重要無形文化財 琉球 沖縄 久米島 かすり 絣 泥染 草木染 織り B反 真綿 絹 シルク

沖縄県久米島の国の重要無形文化財にも指定されている伝統工芸品『本場久米島紬 着尺反物』訳あり品となっております。

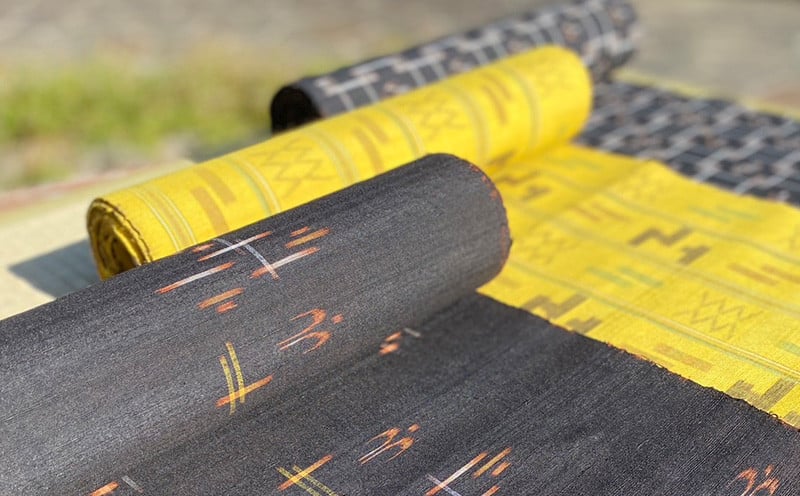

久米島紬(くめじまつむぎ)は、蚕から取った真綿でつむいだ糸を原料糸として、久米島に自生する天然の草木、泥染めによって染色します。

織りは、手投杼を用いて丹念に手織りで織り上げます。

これらは伝統を踏襲し、糸紡ぎから図案作成・染め・織り・仕上げまの一貫した手作業を一人の織子が行うところにあります。

久米島紬にはつくる人の想いが込められ、紬糸の持つしなやかな風合いが、着る人の着心地を満足させ、さらに気品をかもし出します。

日本の紬絣技法は久米島を起点に発達し、沖縄本島、奄美大島を経て本土に伝えられ、大島紬、久留米絣、結城紬などのもととなり、日本全国に伝播されていきました。

久米島紬が紬の発祥の地とも言われる所以です。いわば久米島は日本の紬の里です。

【久米島紬】

沖縄県の久米島に伝承されている絹織物です。

芸術的価値が高く、工芸史上重要な地位を占め、かつ地方的特色が顕著な染織物です。

昭和50年に伝統工芸品として通産産業大臣(現在の経済産業大臣)の指定を受け、昭和52年には県の無形文化財として指定され、さらに平成16年には国の重要文化財として指定されました。

<作業工程>

1.糸紡ぎ

2.意匠設計

3.絣括り(かすりくくり)

4.種糸取り

5.染色

6.仮筬通し(かりおさどおし)、巻き取り

7.絣解き(ひもとき)

8.織り

9.砧打ち(きぬたうち)

【指定の要件】

(1)糸は紬糸または引き糸であること

(2)天然染料を使用すること

(3)絣は手括りであること

(4)手織りであること

現在久米島紬保持団体・久米島紬事業協同組合・久米島町教育委員会が一緒になって、伝承者育成事業や養蚕の技術技法の保存、伝承に尽力しております。また、技術の公開・普及にも努めています。

久米島紬事業協同組合では、統一証票でその品質を証明しています。皆様には確かな久米島紬を、安心して選んでいただくために、組合統一商標「久米島紬事業協同組合証票」が貼付されています。

沖縄県織物検査規格にもとづいて、合格した久米島紬には左に「沖縄県織物検査之証」と、中央に「沖縄県伝統工芸品之証」が貼付されます。そして右に「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の証票が貼付されます。

「本場久米島紬」の名称は久米島紬協同組合が平成19年に地域団体商標登録(第5029865号)を受け、当組合員以外において使用することはできません。

【久米島紬事業協同組合】

久米島紬事業協同組合は、久米島紬を生産する組合員の相互扶助の精神に則り、組合員が久米島紬の生産活動に専念できる環境作りと製品を組合が共同販売事業、協同購買事業の下で販売活動し、久米島紬の経済活動を促進する目的で、昭和45年に設立されました。

全組合員織子は約90名程で久米島紬の生産活動を担っています。

組合員織子は久米島紬の製作に専念し、出来上った製品(商品)を組合が共同販売事業として販売を担うという役割分担で久米島紬産業を担っています。

すべてが手作業のため、年間生産は約300反規模です。その中で、国認定保持団体構成員及び伝承生(全員が伝統工芸士)が15名程おります。

工芸品の中核を担っているのが、久米島紬着尺反物、一部久米島紬帯地です。

その他、ショップ販売の二次加工品です。

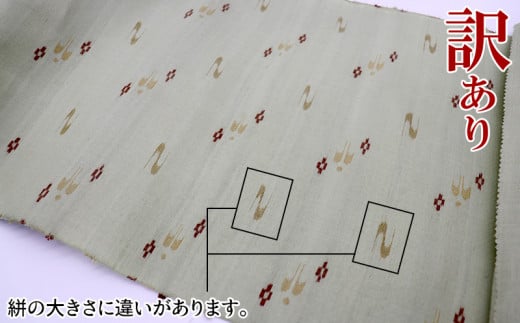

久米島紬の内容においても多様性があり、無地、縞、格子、ヨコ絣、タテヨコ絣、付下げ、夏久米島、モロ紬、男物広幅、組織織などの製品(商品)を商品化し販売しています。

※当返礼品は、B反品でございます。

難部分をご確認の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

※一反一反織子が手作業で製作している商品です。

※お使いのモニター環境・お部屋の照明等により、実際の商品と多少色味が異なる場合がございますので、ご了承ください。

※掲載画像はイメージです。

●久米島紬事業協同組合

TEL 098-985-8333

提供元:久米島紬事業協同組合